Théophile Maria Koehne is a Berlin-based German conceptual artist, photographer, author, and interdisciplinary media practitioner. Her artistic practice is firmly rooted at the intersection of radical conceptualism, social critique, and philosophical inquiry. Her works transcend the status of mere visual objects, unfolding instead as dynamic social spaces imbued with intention, criticality, and layered meaning. In her approach, the image is not simply a visible surface but a medium that renders hidden power structures, controversial narratives, and societal dynamics perceptible.

At the heart of her work lies a sustained engagement with issues of power, identity, and the politics of media perception. This is articulated through a hybrid use of media—ranging from photography and video to installation, text, and performance. Such multiplicity fosters a dialogical, often performative interaction with the viewer, while simultaneously raising philosophical questions about the intentionality and communicative potential of art. Koehne’s methodology resonates with traditions of Surrealism and Neo-Dadaism, yet equally draws from avant-garde and contemporary critical discourses.

At the heart of her work lies a sustained engagement with issues of power, identity, and the politics of media perception. This is articulated through a hybrid use of media—ranging from photography and video to installation, text, and performance. Such multiplicity fosters a dialogical, often performative interaction with the viewer, while simultaneously raising philosophical questions about the intentionality and communicative potential of art. Koehne’s methodology resonates with traditions of Surrealism and Neo-Dadaism, yet equally draws from avant-garde and contemporary critical discourses.

Her notion of social sculpture, informed by Joseph Beuys, serves as a central conceptual framework: art becomes a social event in which movement, societal processes, and critical distance intersect. Koehne’s practice reveals a subversive complexity, deploying humor, feminist satire, and irony as strategic tools to reframe everyday life through a lens of reflection and critique. The tension between documentation and artistic transformation is a defining feature of her work.

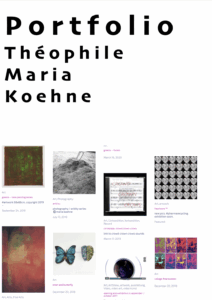

Thematically, Koehne interrogates questions of belonging, gender, diversity, and social dynamics. Works such as the coronatimes series or 108 Boats on a Soccer Field recontextualize everyday objects and events into new relational constellations, generating resonances that are both politically and existentially charged. She deliberately blurs the boundaries between factual documentation and artistic interpretation, inviting audiences into an active dialogue about truth, identity, and media construction.

Her experimental integration of analogue and digital techniques—seen, for example, in the Pink Boats series, which fuses painting, photography, installation, and digital processes—addresses current debates on hybridity in artistic production. This hybridity extends beyond technique, reflecting a broader aesthetic and conceptual inquiry into the transformations of our media-saturated culture.

Within the contemporary art context, Koehne’s oeuvre stands as a compelling model of socially engaged conceptual practice—one that shifts the focus from traditional aesthetic categories toward societal mechanisms and subjective experience. Her work generates a dense field of resonance in which perception, truth, and political stance are continuously destabilized and redefined. The image, in her hands, becomes a complex voice oscillating between documentation, philosophical reflection, and subversive critique—unfolding its impact through this very dynamism.

Ultimately, this critical exploration of visibility and invisibility—of surface and depth—reveals an artistic position that transcends the boundaries of individual authorship. Koehne’s practice emerges as a multifaceted social engagement, embodying a pluralistic aesthetic that reflects and shapes contemporary societal transformations. In doing so, she asserts an enduring relevance within the evolving landscape of contemporary art.

___

DE

Théophile Maria Koehne ist eine in Berlin lebende deutsche Konzeptkünstlerin, Fotografin, Autorin und interdisziplinäre Medienkünstlerin. Ihre Praxis bewegt sich an der Schnittstelle von radikalem Konzeptualismus, sozialer Kritik und philosophischer Reflexion. Koehnes Werke überschreiten die klassischen Grenzen bildender Kunst und fungieren als dynamische soziale Räume, in denen Intention, Kritik und vielschichtige Bedeutungen aufeinandertreffen.

In Anlehnung an Marcel Duchamps Readymades und die interventionsorientierte Praxis der Situationistischen Internationalen versteht Koehne das Bild nicht bloß als visuelle Oberfläche, sondern als Medium, das verborgene gesellschaftliche Dynamiken, Machtverhältnisse und kontroverse Narrative sichtbar macht.

Im Zentrum ihrer Arbeit steht die kritische Auseinandersetzung mit Macht, Identität und der Politik medialer Wahrnehmung. Sie arbeitet medienübergreifend mit Fotografie, Video, Installation, Text und Performance – ein Ansatz, der der von Rosalind Krauss beschriebenen „postmedialen“ Bedingung entspricht, bei der traditionelle Gattungsgrenzen zugunsten konzeptueller und sozialer Resonanz aufgelöst werden.

Ihr dialogischer und performativer Umgang mit dem Publikum erinnert an Hans-Georg Gadamers hermeneutisches Denken, das Kunst als kommunikativen Akt begreift und aktive Interpretation fordert. Koehnes Methodik bedient sich der subversiven Strategien des Surrealismus und Neo-Dadaismus – insbesondere durch überraschende Kontraste und kontextuelle Verschiebungen – und positioniert sich zugleich in zeitgenössischen Diskursen über Intersektionalität, Postkolonialismus und Medientheorie, wie sie etwa von Hito Steyerl oder Harun Farocki geprägt wurden.

Koehnes Konzept einer „sozialen Skulptur“ – inspiriert von Joseph Beuys – versteht Kunst nicht als autonomes Objekt, sondern als dynamischen, partizipativen Prozess, der kritische Reflexion, kollektive Handlung und gesellschaftliche Transformation miteinander verschränkt. In Anlehnung an Beuys’ postulat „Jeder Mensch ist ein Künstler“ wird die kreative Potenz nicht auf das künstlerische Subjekt beschränkt, sondern auf das Publikum ausgeweitet. Kunst fungiert dabei als Katalysator für soziale Imagination und Veränderung.

Anders als Beuys, dessen Ansatz von utopischem Idealismus geprägt war, bedient sich Koehne subversiver Strategien wie Ironie und satirischer Brechung. Diese Verfahren erinnern an die Arbeiten von Sophie Calle oder Adrian Piper, die mit performativer Selbstinszenierung und konzeptueller Verschiebung gesellschaftliche Normen unterlaufen. Durch diese ästhetische Ironisierung alltäglicher Erfahrungen eröffnet Koehne kritische Perspektiven auf hegemoniale Strukturen und deren mediale Repräsentation. Ihre Praxis oszilliert bewusst zwischen dokumentarischer Geste und künstlerischer Reflexion – ein Spannungsfeld, das zentrale Fragen postmoderner Repräsentationstheorie berührt, wie sie u.a. von Jean Baudrillard und Susan Sontag formuliert wurden.

Thematisch verortet sich Koehne an den Schnittstellen von Zugehörigkeit, Geschlecht, Diversität und sozialer Interaktion. Ihre Arbeiten treten in einen fruchtbaren Dialog mit queer-feministischen Theorien, insbesondere Judith Butlers Konzept der performativen Identität und Donna Haraways posthumanistischer Figuration des „Cyborg“. Projekte wie coronatimes oder 108 Boote auf einem Fußballfeld re-kontextualisieren banale Alltagsgegenstände und situative Ereignisse, um relationale Spannungen zu erzeugen, die sowohl politisch als auch existenziell aufgeladen sind.

Indem Koehne die Grenze zwischen dokumentarischem Beweis und künstlerischer Konstruktion gezielt verwischt – in Auseinandersetzung mit der Kritik der Kulturindustrie der Frankfurter Schule – initiiert sie einen dialektischen Raum, in dem Wahrheitsansprüche, Identitätszuschreibungen und mediale Vermittlungsformen hinterfragt werden. In diesem Kontext erhält Walter Benjamins Konzept der Aura im Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit eine neue Lesart: Als verschobenes, fragmentiertes Moment innerhalb digitaler Verbreitungsprozesse, in denen Authentizität nicht mehr gegeben, sondern permanent neu verhandelt wird

Indem Koehne die Grenze zwischen dokumentarischem Beweis und künstlerischer Konstruktion gezielt verwischt – in Auseinandersetzung mit der Kritik der Kulturindustrie der Frankfurter Schule – initiiert sie einen dialektischen Raum, in dem Wahrheitsansprüche, Identitätszuschreibungen und mediale Vermittlungsformen hinterfragt werden. In diesem Kontext erhält Walter Benjamins Konzept der Aura im Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit eine neue Lesart: Als verschobenes, fragmentiertes Moment innerhalb digitaler Verbreitungsprozesse, in denen Authentizität nicht mehr gegeben, sondern permanent neu verhandelt wird

Koehnes experimentelle Verschränkung digitaler und analoger Verfahren – exemplarisch verdichtet in der pink boats-Serie – greift zentrale Diskurse zu Hybridität und post-digitaler Ästhetik auf. In der Verbindung von Malerei, Fotografie, Installation und digitaler Bildproduktion entsteht ein ästhetisches Gefüge, das Lev Manovichs Konzept der „hybriden Medien“ produktiv reflektiert: eine visuelle Sprache, in der analoge und digitale Modi nicht nur koexistieren, sondern sich wechselseitig durchdringen, um die technologische Sättigung der Gegenwart kritisch sichtbar zu machen.

Philosophisch knüpft Koehnes Praxis an Vilém Flussers Analysen zum fotografischen Apparat an, in denen das technische Bild nicht als bloßes Abbild, sondern als epistemisches Werkzeug verstanden wird – ein Instrument, das Wahrnehmung und Subjektivität im Zeitalter medialer Überdeterminierung formt. Ihre künstlerische Reflexion wird so zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den Transformationen einer hypermedialisierten Gesellschaft, deren ästhetische, politische und affektive Strukturen sie offenlegt.

In diesem Sinne lässt sich Koehnes Werk im Kontext einer global vernetzten Gegenwartskunst verorten, die – vergleichbar etwa mit den Arbeiten von Rafael Lozano-Hemmer oder Cao Fei – das Verhältnis von Technologie, Identität und Machtverhältnissen befragt. Ihre Praxis versteht sich als sozial engagierte Konzeptkunst, die klassische ästhetische Kategorien überschreitet und stattdessen auf Prozesse gesellschaftlicher Codierung, subjektiver Erfahrung und medialer Vermittlung fokussiert.

Der von ihr geschaffene Bildraum wird zum Resonanzkörper, in dem sich Wahrnehmung, Wahrheit und politische Haltung in einem offenen, prozessualen Verhältnis zueinander artikulieren – in Anlehnung an Jacques Rancières Idee der „Verteilung des Sinnlichen“, die Kunst als Ort der Refiguration dessen begreift, was innerhalb einer gegebenen Ordnung als sichtbar, sagbar und denkbar gilt. In diesem Verständnis ist das Bild bei Koehne keine abgeschlossene Aussage, sondern eine bewegliche Stimme – oszillierend zwischen Dokumentation, philosophischer Reflexion und subversiver Kritik. Es entfaltet seine Wirkkraft genau in diesem dynamischen Zwischenraum.

Die Auseinandersetzung mit dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren – mit Oberfläche und Tiefe – entfaltet in Koehnes Werk eine konzeptuelle Dimension, die weit über die individuelle Künstler*innenidentität hinausreicht. Sie eröffnet ein Verständnis von Kunst als soziale Praxis, die nicht allein im Objekt, sondern im Prozess der Bedeutungsbildung verortet ist. In Anlehnung an Gilles Deleuzes Konzept des „Faltens“ wird das Verhältnis von Innerlichkeit und Äußerlichkeit nicht als Opposition, sondern als dynamisches Spannungsverhältnis gedacht, das herkömmliche binäre Ordnungen – etwa jene zwischen Kunst und Leben – grundlegend infrage stellt.

Théophile Maria Koehne artikuliert damit einen künstlerischen Ansatz, der sich als offenes, pluralistisches Gefüge versteht – sensibel für die komplexen Wechselwirkungen von Ästhetik, Politik und Gesellschaft. Inmitten globaler Transformationsprozesse behauptet ihr Werk nicht nur seine Relevanz, sondern interveniert aktiv in gegenwärtige Diskurse über die Rolle der Kunst im 21. Jahrhundert. Es ist gerade diese Positionierung im Spannungsfeld zwischen individueller Ausdrucksform und kollektiver Erfahrung, die Koehnes Praxis eine nachhaltige Wirkkraft innerhalb der zeitgenössischen Kunstlandschaft verleiht.

Ausstellungen | Werkauszug: